Nel Bonilla [*]

II. Os fundamentos ideológicos do pânico da elite

Um mundo em constante mudança perturba não só a geopolítica, mas também a arquitetura mental daqueles que acreditavam que a história tinha terminado a seu favor. Como observa o analista de economia geopolítica Warwick Powell, o lento declínio da hegemonia ocidental põe em causa todo o edifício filosófico que justificava o seu domínio global:

“A questão do diálogo civilizacional está a tornar-se mais premente porque o monólogo de uma história de desenvolvimento europeia singular e linear já não é sustentável... Estamos agora a enfrentar uma nova dimensão do ‘abismo do império’ — a sua estrutura narrativa, ou o seu modelo mental de como o mundo funciona, já não reflete as suas antigas ambições ideológicas.”

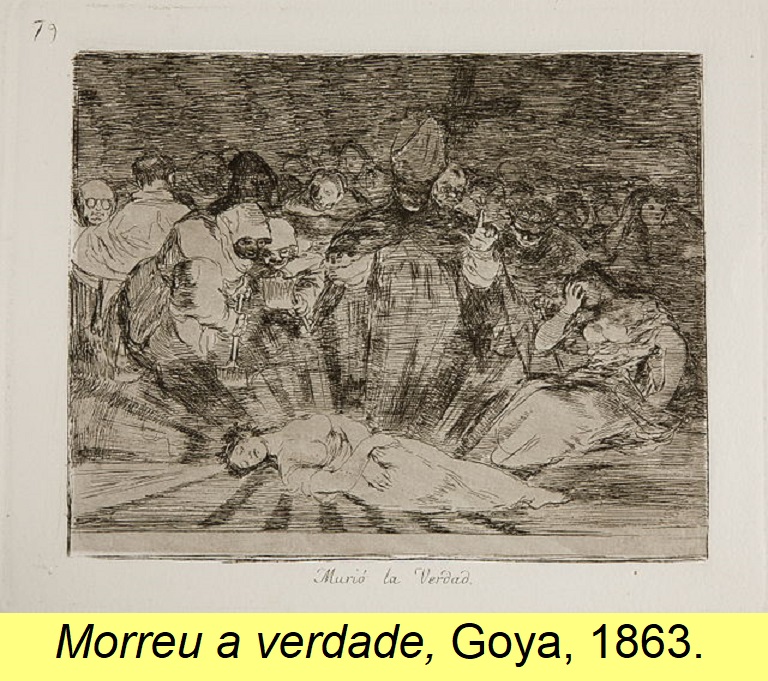

A história que Powell nomeia, o liberalismo colonial, assenta numa visão hierárquica do desenvolvimento humano: que a liberdade, a civilização e a governação racional se desenrolam ao longo de uma linha temporal europeia, medida pela proximidade às normas ocidentais. As vertentes religiosas e seculares encontram-se aqui: Hegel e Mill, missionários e comerciantes, universidades e canhoneiras. A crença numa missão civilizadora ainda influencia a política externa, mesmo quando disfarçada de "promoção da democracia" ou "intervenção humanitária".

Essa arquitetura se adaptou ao lento processo de descolonização. Onde a metrópole antes governava por decreto, agora governa por padrões, referências e condicionalidades. Onde o império antes traçava fronteiras, agora estabelece regras para o comércio, as finanças, os dados e a tecnologia “responsável”. E quando realidades materiais ameaçam a narrativa, ela é reescrita como uma avaliação de ameaças. (O que, por sua vez, influencia as ações.)

Militarismo racial como pré-história

Jasmine K. Gani, estudiosa de relações internacionais numa perspetiva histórica, mostra que o militarismo europeu surgiu não apenas de um sentimento de superioridade, mas também de ansiedade civilizacional, insegurança sobre a posição social quando "um Oriente muçulmano ascendente" se aproximou nos séculos XV e XVI. A resposta foi dupla: expansão material e criação de fronteiras discursivas. Nas suas palavras:

"Esta (insegurança) criou uma necessidade imperativa de (re)afirmar uma hierarquia através da expansão militar e de estigmas depreciativos sobre a capacidade militar dos seus rivais... uma insistência na fraqueza militar e intelectual do Oriente foi incorporada no militarismo europeu. Este militarismo racial compensou inicialmente a insegurança e a falta de confiança dos europeus, mais tarde proporcionou um autoconhecimento chauvinista e, finalmente, ofereceu uma justificação moral para a colonização."

Gani observa como a proximidade agravou a ansiedade: os ideólogos frequentemente colocavam os povos “orientais” em uma posição relativamente elevada, logo abaixo dos europeus, de modo que a proximidade tinha de ser forçada com estigma. O etnólogo americano John Wesley Powell (1888) já havia identificado a força militar, a organização e a capacidade de destruição como características de uma “comunidade avançada e civilizada”. A equação se mantinha: ser moderno era monopolizar a violência organizada em casa e projetá-la no exterior. Lida com Max Weber, a história é familiar: o monopólio da violência organizada legítima torna-se a marca registrada do Estado moderno, enquanto a capacidade de projetar essa violência torna-se a marca registrada de um Estado “civilizado”. O crescente militarismo nos séculos XVIII e XIX então “desempenhou um papel central na incorporação de hierarquias raciais na imaginação europeia”, que se materializaram na administração colonial.

Gani, assim, fornece a pré-história; o que se segue é a sua codificação.

As reencarnações estratégicas do liberalismo colonial

O livro The Eurocentric Conception of World Politics, de John M. Hobson, rastreia como as primeiras RI formalizaram essa visão racial do mundo. Entre 1860 e 1914, dois ramos se fundiram: o racismo-realismo (Mahan, Mackinder), que buscava conter os não brancos capazes, e o racismo liberal (Pearson, Kidd), que prometia ascensão social, mas que, quando necessário, se transformava em projetos exterminadores. O "padrão de civilização" colocava os europeus no topo (com a hiper-soberania ocidental e a negação da soberania oriental e sulista), a "barbárie amarela" no meio e a "selvageria negra" na base. Hobson cataloga os medos que animavam ambas as vertentes: "demografia amarela", "clima tropical", "mestiçagem racial" e o "inimigo interno" de uma classe trabalhadora branca "desajustada", e mostra como eles influenciaram e, consequentemente, organizaram a conquista e a política.

Na política contemporânea, ainda podemos reconhecer três caminhos que refletem essas visões de mundo:

- Internacionalismo liberal: civilizar a periferia por meio da “promoção da democracia” (por exemplo, a Parcerias da UE no Leste).

- Realismo liberal: conter e, em seguida, civilizar por meio de sanções e armamento por procuração (por exemplo, AUKUS, controles de exportação; primeiro sancionar, depois ensinar).

- Realismo de cerco: conter o "bárbaro às portas" através do rearmamento e de muros (por exemplo, proibições do TikTok, aplicar tarifas).

Essas estruturas mentais levam a práticas rotineiras, incorporadas na lei, nas aquisições e nos media. Os nomes mudaram, mas a gramática organizacional permaneceu a mesma. Ainda assim, houve uma breve exceção histórica.

A exceção da Guerra Fria

A Guerra Fria representou um desvio temporário desse padrão, não sua negação. As elites ocidentais viam a URSS como um rival ideológico, e não como uma ameaça existencial aos seus papéis domésticos e globais. Durante a ordem pós-guerra, por quarenta anos, as elites ocidentais compraram a paz social para seus países: aumento de salários, gasolina barata, vagas subsidiadas nas universidades. Por quê? Porque a própria existência da URSS, combinada com sindicatos fortes, tornava as concessões mais baratas do que a repressão da oposição interna.

Quando a União Soviética entrou em colapso, o acordo expirou. Os lucros recuperaram, a desigualdade aumentou e os programas sociais atrofiaram. As elites funcionais e governantes dos EUA conseguiram conter a "ameaça" através de intervenções forçadas (Coreia, Vietname, Jugoslávia), operações secretas (El Salvador, Chile, Burquina Faso) e meios menos coercivos nos países europeus. Isto permitiu a distensão e o compromisso das elites (abertura de Nixon à China). A abertura global à globalização baseava-se na ideia de uma missão civilizadora através do comércio, que "falhou" especificamente no que diz respeito à China.

Mas e nos dias de hoje?

Uma exposição doutrinária: Perspetiva russa e estrutura operacional (2020)

Um exemplo recente dessa gramática aparece no artigo Perspetiva russa e estrutura operacional do Military Intelligence Professional Bulletin. O artigo adverte que a Rússia emprega uma abordagem “toda a Rússia” que confunde competição e conflito, e esferas civis e militares. Ele começa admitindo um erro categórico que revela a estrutura subjacente:

"Aplicámos incorretamente a nossa própria visão do mundo à Rússia e avaliámos a Rússia como europeia após o colapso da União Soviética, procurando trazê-la para a aliança da NATO na luta contra o extremismo violento. Ficámos desapontados quando a Rússia agiu como um Estado-nação eurasiano distinto, totalmente separado da Europa Ocidental, que rejeitou uma invasão progressiva da NATO em direção a Moscovo."

Os autores então reformulam um repertório diversificado de políticas como uma única campanha:

“Embora possa parecer que os russos estão a conduzir uma ampla gama de ações discretas em todo o continente eurasiano, na verdade trata-se de uma campanha em todo o teatro. Os russos estão a empregar novas tecnologias e técnicas para realizar tarefas tradicionais, o que muitas vezes obscurece a sua intenção ou propósito.”

Admitindo que as ações russas são em grande parte posicionais, eles, no entanto, agrupam tudo numa única categoria:

"A Rússia continua a ser oportunista, mas as suas ações são estrategicamente defensivas... A dicotomia entre híbrido e convencional é falsa — a Rússia não distingue nem compartimenta a guerra como o Ocidente faz... Em vez disso, ao compreender a Rússia e a China, deveríamos simplificar as suas ações para uma única — a guerra."

Tendo simplificado, segue-se a conclusão: "riscos inaceitáveis para a NATO" e a necessidade de "uma postura avançada reforçada". Portanto, o quadro de contenção da barbárie persiste sem insultos explícitos. No entanto, investimentos portuários, contratos de gás ou acordos de lítio são interpretados como "guerra abaixo do limiar", ou seja, casus belli por outros meios. O significado reside menos na análise tática do que na assunção: o desenvolvimento não ocidental é inteligível principalmente como uma ameaça.

Uma codificação civilizacional — "eurasiática", "não europeia" — ancora uma visão de mundo na qual sociedades inteiras são interpretadas como envolvidas em uma guerra permanente e nacional. Essa interpretação permite uma resposta espelhada: sanções contínuas, operações de informação, mudanças de postura, negação de tecnologia e apoio indireto entrelaçados em uma única estrutura operacional.

Essencialismo civilizacional na corrente dominante: os media como canal ideológico

Uma vez incorporada na doutrina, a gramática viaja dos documentos do pessoal para o estúdio de televisão, onde tenta adquirir legitimidade popular. Considere duas aparições no programa alemão Markus Lanz, uma da analista militar Florence Gaub (2022) e outra da jornalista Katrin Eigendorf (2025). Gaub apresentou o modelo:

"Não devemos esquecer que, embora os russos pareçam europeus, eles não são europeus — pelo menos não culturalmente. Eles têm uma relação diferente com a violência, uma relação diferente com a morte. Não existe uma visão liberal e pós-moderna da vida, em que cada pessoa projeta individualmente a sua própria vida como um projeto. A vida pode terminar cedo.”

Eigendorf endureceu a linha:

“Acredito que, fundamentalmente, a compreensão do que é a guerra é diferente na Rússia... Esse é o DNA a partir do qual o que estamos a viver hoje se desenvolveu... As forças armadas sempre fizeram parte do DNA russo.”

O padrão é consistente: toda uma população é levada a ter uma mentalidade bélica, a aceitar a morte e a estar coletivamente implicada na violência. A linguagem do “ADN” empurra o argumento para um determinismo cultural biologizado, um eco direto do pensamento eugénico do início do século XX que Hobson cataloga. A medida reflete a injunção do documento militar de “simplificar... para uma — a guerra”. À medida que a complexidade entra em colapso, o leque de políticas legítimas estreita-se; sanções e punições coletivas tornam-se concebíveis como necessidade moral. A observação de Emmanuel Todd capta a projeção em ação: "A Rússia é o nosso teste de Rorschach."

No entanto, o perigo não é apenas o excesso retórico. Este discurso prepara o público para políticas que tratam sociedades inteiras como alvos legítimos. A diplomacia encolhe, a escalada é interpretada como prudência e "paz" torna-se sinónimo de capitulação.

III. Pânico temporal

O historiador Paul Chamberlin recorda-nos que os impérios são governados por relógios (assim como por territórios e recursos). Na década de 1930, um mundo lotado de impérios gerou ansiedade de enclausuramento: a maior parte do globo já estava dividida; os Estados Unidos ascenderam meteoriticamente no Ocidente; a União Soviética consolidou-se no Oriente. Os líderes em Roma, Tóquio e Berlim aprenderam uma lição contundente: para ser importante, é preciso ter um império, e o tempo era curto. Como diz Chamberlin, as potências aspirantes sentiam que tinham "uma janela de tempo curta para se fortalecerem e conquistarem... territórios imperiais" antes de ficarem "à mercê" de hegemonias rivais.

As guerras não eclodiram apenas por causa de ideologias abstratas, mas por causa do acesso e da ordem: quem controlava territórios, rotas marítimas e fluxos de recursos. A Grã-Bretanha e a França lutaram contra a Alemanha não porque ela fosse nazista em essência, observa Chamberlin, mas porque invadiu a Polónia e ameaçou a estrutura existente; na Ásia, a invasão japonesa da Birmânia, Malásia, Índias Orientais Holandesas e Filipinas desencadeou o conflito. A lição para hoje é a questão do ritmo. Quando os estrategas dos EUA falam de "janelas cada vez menores" com a China, eles expressam uma antiga ansiedade imperial em termos modernos: agir agora ou ser constrangido mais tarde.

Significado atual: Washington agora pensa em termos de soberania da cadeia de abastecimento e gestão de pontos de estrangulamento, não necessariamente em termos de expansão territorial (embora isso tenha sido manifestado por Trump em relação à questão da Gronelândia e do Canadá). A desdolarização dos BRICS, a nacionalização de minerais críticos e o redirecionamento de corredores de energia são encarados em Washington como ameaças. O receio não é apenas que a ideologia se espalhe, mas que o acesso se torne mais difícil face ao poder de manobra. A observação de Chamberlin de que a Grã-Bretanha entrou em guerra por causa da invasão territorial encontra eco na prática do século XXI, onde as intervenções e sanções visam menos promover a democracia do que impedir o realinhamento do controlo sobre oleodutos, gasodutos, portos e pagamentos.

O modelo de proxy persiste:

- 1940–45: Os EUA aproveitam a infraestrutura imperial britânica enquanto as forças soviéticas e chinesas absorvem o golpe continental; eles escolhem quando e onde combater.

- 2022-25: O Ocidente usa a Ucrânia como um sumidouro de desgastes contra a Rússia (com a UE como sumidouro de subsídios e amortecedor); no Indo-Pacífico, cultiva impasses que mantêm Pequim reativa (por exemplo, trânsitos no Estreito de Taiwan, patrulhas no Mar da China Meridional).

Operacionalmente, a continuidade é gritante. O memorando Plan Dog de 1940 estabeleceu a "Alemanha em primeiro lugar" e previu a utilização de bases imperiais britânicas como plataformas de lançamento. Em setembro daquele ano, o acordo Destroyers-for-Bases trocou navios americanos desativados por arrendamentos de 99 anos em locais coloniais britânicos em todo o hemisfério ocidental. O poder marítimo, a logística e a proficiência anfíbia permitiram que Washington e Londres mantivessem a iniciativa, enquanto os soviéticos e os chineses lutavam principalmente na defensiva. No início de 1944, o medo dos Aliados já não era a vitória do Eixo, mas que os soviéticos vencessem demasiado rapidamente e ditassem a paz: um motivo para a corrida à Normandia. O análogo moderno é frequentemente sobre a China: se a capacidade tecnológica e industrial chinesa avançar rapidamente, ela ditará as normas e fechará a janela para a influência coercitiva. Esse pânico temporal molda a tendência atual para a escalada.

Violência colonial repatriada

Chamberlin é direto sobre o método. O "bombardeamento estratégico" anglo-americano antes da primavera de 1944 significava, em grande parte, bombardear civis. A permissibilidade de tais campanhas foi incubada nas colónias do período entre guerras, onde o bombardeamento de cidades etíopes ou a artilharia contra Damasco eram codificados como "guerra selvagem". Com a Segunda Guerra Mundial, esse repertório migrou para casa. Numa "guerra selvagem", as restrições à guerra "civilizada" não se aplicam; populações inteiras tornam-se alvos; seguem-se reassentamentos e represálias. A mesma escada cognitiva que coloca as sociedades não ocidentais "fora" das leis da guerra civilizada torna novamente pensável a população como alvo. O conceito desliza facilmente para o presente.

Hoje, a punição centrada na população chega frequentemente através do cerco financeiro (sanções amplas que derrubam os salários e as importações de medicamentos), ataques à infraestrutura (redes, pontes, portos) e estrangulamento de informação (banimento de plataformas e proibições de media). Esses são os descendentes lineares tardios da caixa de ferramentas da “guerra selvagem”: o sofrimento civil é tratado como uma alavanca, ao invés de uma restrição à política.

IV. Império pontilhista: toque leve, alavanca pesada

Dessa convergência surgiu uma forma imperial mais leve. Como argumenta Daniel Immerwahr, os Estados Unidos pós-1945 não anexaram vastos territórios como os impérios antigos. No entanto, construiram um arquipélago de bases, aliado à supremacia naval e aérea, pontos de estrangulamento financeiro e padrões tecnológicos: um "império pontilhista" que podia estar por toda a parte e, quando a sinalização era necessária, atuar brutalmente. O alcance anfíbio, os grupos de porta-aviões, o transporte aéreo global e a capacidade de atacar com armas atómicas ou convencionais a partir de nós dispersos preservaram a iniciativa sem colónias formais. Infraestruturas culturais e informativas, Hollywood, ONGs e bancos de desenvolvimento completaram a rede. Esta forma é mais vulnerável onde a soberania multipolar fecha pontos de estrangulamento e redireciona fluxos.

| (...) veneno foi destilado nas veias da Europa e, vagarosa mas seguramente, o continente prossegue rumo à selvageria. Então num belo dia a burguesia é despertada por um terrífico efeito bumerangue: as gestapos estão atarefadas, as prisões cheias, os torturadores posicionados nos bastidores inventam, refinam, discutem. As pessoas são surpreendidas, ficam indignadas. Dizem elas: “Como é estranho! Mas não importa – é nazismo, será ultrapassado!” E elas esperam e têm esperança; e escondem a verdade de si próprias, que isto é barbárie, a barbárie suprema, a coroação da barbárie que resume todas as barbáries diárias; que é nazismo, sim, mas que (...) Aimé Césaire, Discourse on Colonialism (Monthly Review Press, 2000), p. 36 — “O terrível efeito bumerangue” da violência colonial. |

Notas finais: Transição para a Parte II

Métodos aperfeiçoados no exterior retornam para organizar a vida em casa (do ponto de vista ocidental); línguas cunhadas para um império reaparecem como senso comum. A sensação de que o tempo está a esgotar-se não é uma novidade na arte de governar imperial, mas é mais uma vez o principal acelerador. Onde a metrópole antes temia o encerramento territorial, agora teme a soberania por outros meios: bancos de desenvolvimento com os seus próprios padrões, nacionalização do lítio, corredores energéticos que contornam centros privilegiados, sistemas de pagamento que ignoram o dólar. O império pontilhista das bases encontra um mundo ocupado a redirecionar o mapa.

A resposta ainda segue uma gramática antiga. A ambiguidade estratégica e a lógica das operações multidomínio fornecem o nervo administrativo de uma mentalidade de “guerra selvagem” atualizada para o século XXI: sociedades inteiras são vistas como ameaças civilizacionais, então sociedades inteiras se tornam alvos legítimos por meio de sanções que desmoronam salários e importações de medicamentos, por meio de listas de negação de tecnologia que estrangulam ciclos de vida industriais, por meio de campanhas de informação que fixam o “DNA” de um inimigo. O essencialismo mediático de Gaub e Eigendorf, juntamente com as simplificações doutrinárias nos documentos da equipe, fornece uma licença para uma estratégia que deve acreditar na barbárie dos seus alvos a fim de justificar pressão permanente ou pior.

Nessa névoa, a aposta é simples. Não ganhar em nenhum sentido decisivo, mas ganhar tempo: manter o patamar de desgaste intacto até que algum alívio externo (um salto tecnológico, uma crise de um rival) restaure a margem de manobra. É a governança pelo adiamento.

O que está a acontecer em termos materiais? Quais doutrinas, orçamentos e canais unem a névoa? Onde o patamar pode rachar: saturação fiscal, fadiga da aliança ou uma guinada para a escalada quando outras estratégias deixarem de funcionar?

A Parte II aborda essas questões. Passamos da visão de mundo para a maquinaria — qualitativamente, lendo os textos e artefactos que fazem o trabalho:

- Ambiguidade estratégica como controlo de ritmo: como “conversas”, pausas e fintas coreografam ataques, forçam coberturas de riscos dispendiosas e mantêm os rivais reativos.

- Operações multidomínio (MDO) financeiras: como sanções, controlos de exportação, ações cibernéticas e movimentos cinéticos limitados são sequenciados como uma única operação.

- Resistência multipolar: como a China, a Rússia, o Irão e os parceiros não alinhados constroem resistência e como os seus próprios relógios moldam as escolhas.

Se este ensaio esclareceu alguma coisa ou o fez refletir, acrescente a sua opinião. Comente, partilhe, traduza, discuta as premissas. O debate sobre como tempo, tecnologia e ideologia estão a ser transformados em armas pertence a todos nós, não apenas aos think tanks.

Nenhum comentário:

Postar um comentário