Por João Manso Pinheiro 1 de Maio de 2024

Em menos de um mês, /A Guerra a Leste: 8 Meses no Donbass/, do

jornalista Bruno Amaral de Carvalho, já está a preparar a terceira

edição. O /AbrilAbril/ conversou com o autor sobre a sua

experiência numa guerra fora dos holofotes.

A um mundo de distância (e, para nós, o Donbass está mesmo num outro

mundo), torna-se difícil acreditar que no meio daquela massa

anónima existam mesmo pessoas. Que por ali andem criaturas dotadas com

as suas próprias vontades, gostos, idiossincrasias engraçadas (para os

outros). Que sejam, no fundo, como nós.

No Donbass estão os outros. Não lhes sabemos os nomes, não lhes é

conhecida opinião ou vontade. Limitam-se a ser. Uns tantos mil que

sobrevivem numa pequena cidade devastada por prolongadas batalhas,

outros tantas centenas a combater em batalhões separatistas. Uma, duas,

três, dez crianças que morrem na leva diária de bombardeamentos contra

populações que vivem em terras com nomes que tão dificilmente sabemos

pronunciar.

Este apagamento, de entre os vários motivos que levaram as redacções

ocidentais a recusar-se a cobrir o que se passava no Donbass durante «o

maior acontecimento geopolítico do pós-guerra fria», será talvez o mais

flagrantemente antideontológico. Sem jornalismo e com a censura de

órgãos de comunicação social «do outro lado», aquela gente é reduzida a

coisa nenhuma. Não existem. Sem semblante de humanidade, é facil

odiarmos os nossos "inimigos" (ou pior: "os maus").

Longe da vista, longe do coração.

Em /A Guerra a Leste: 8 Meses no Donbass/, publicado pela Caminho, o

jornalista Bruno Carvalho furou a redoma que o Ocidente colocou sobre

toda esta região. O livro é tanto sobre o autor como sobre estes outros

apagados: tradutores, colegas de profissão, condutores e, acima de tudo,

os que vivem e lutam pelo Donbass.

Conhecemo-los agora pelo nome: Luís Castañeda, colombiano, que veio

estudar para Donetsk nos anos 80 e nunca mais voltou. Ekaterina, de

Odessa, que em 2014 presenciou o massacre na casa sindical da cidade.

Alexander, de 59 anos, antigo mineiro que sabe, hoje, distinguir

artilharia pelo som. A família de Dima, que com a mulher e os quatro

filhos viveu mais de um mês numa cave em Mariupol ou o soldado

benfiquista que, em terras lusas, trabalhou na construção civil e hoje

vigia estradas.

Não há «lugares errados para se fazer jornalismo».

O Donbass está condenado a ser um «lugar errado»?

O que define um «lugar errado» não é a sua geografia. É o seu

enquadramento político no contexto mundial. Há não muito tempo, o chefe

da diplomacia europeia, Josep Borrell, dizia que a Europa é um jardim e,

em contraposição, o resto do mundo uma selva. Imediatamente, veio-me à

memória as imagens de seres humanos, africanos, expostos numa feira

belga em 1958 como se fossem animais num jardim zoológico.

«Queria sublinhar a importância de se ouvir o que as populações têm

a dizer. Não há nada mais democrático do que resolver este conflito

auscultando-as e tomando decisões que respeitem essas escolhas.»

A herança colonial europeia está viva nas relações do Ocidente com os

países do chamado Sul Global e não espanta que haja uma aproximação cada

vez maior desses Estados com potências como a China, a Rússia, o Irão ou

o Brasil. Quando alguém não nos trata como iguais, procuramos quem nos

trate com dignidade e respeito. Nesse sentido, a imprensa hegemónica,

alinhada com o poder, define quais são os lugares e quem são os líderes

errados. Os talibans já foram os bons e agora são os maus. O Donbass

continuará a ser um lugar «errado» enquanto não estiver debaixo do

controlo de Kiev ou de qualquer outro aliado dos Estados Unidos e da

União Europeia.

N'/A Guerra a Leste,/ vários cidadãos das repúblicas de Donetsk e

Lugansk (assim como a refugiados de diversas partes da Ucrânia)

assumem uma posição separatista e, noutros casos, favorável à

intervenção russa. É uma oportunidade de ver uma perspectiva

praticamente inédita no panorama mediático europeu. Também havia,

no Donbass, quem defendesse o outro lado? Seja a posição ucraniana

ou simplesmente contra a adesão à Federação Russa?

Evidentemente, há gente que defende a manutenção do Donbass na Ucrânia

ou a independência dessas repúblicas. Contudo, parecem-me opções

minoritárias. Há também quem recorde com nostalgia a União Soviética.

Antes da guerra, talvez houvesse espaço para um modelo confederal como

tem a Suíça ou para um modelo de regiões com uma autonomia alargada. Os

Acordos de Minsk previam essa possibilidade e eu acrescentava que podia

ter sido adoptada uma solução como aquela encontrada no âmbito do Acordo

de Dayton que criou duas entidades territoriais dentro da Bósnia, uma

para a comunidade bósnia e outra para a comunidade sérvia.

Julgo que as opções eram muitas se houvesse vontade política dos actores

em confronto, mas queria sublinhar a importância de se ouvir o que as

populações têm a dizer. Não há nada mais democrático do que resolver

este conflito auscultando-as e tomando decisões que respeitem essas

escolhas.

O que aconteceu aos comunistas desta região? Apontas como, na

última vez em que participaram em eleições (2013, foram banidos a

seguir a 2014), tiveram cerca de 30% dos votos em algumas zonas do

Donbass

Os comunistas eram uma força imprescindível desde o fim da União

Soviética no Leste da Ucrânia. Sobretudo porque transportavam consigo

essa herança histórica. Com a sublevação das regiões do Donbass em 2014,

os comunistas foram importantes no processo de criação das

autoproclamadas repúblicas.

Contudo, o contexto de guerra e a influência de Moscovo favoreceram a

existência de governos quase de unidade nacional com um papel diminuído

das forças comunistas. Mantêm a sua intervenção política num ambiente

muito complexo, onde a maioria dos homens se encontra a combater.

Lembro-me de estar em Donetsk no 1.º de Maio de 2022 e de haver uma

manifestação, organizada pelo Partido Comunista, composta por mulheres e

homens sem idade para participarem na guerra. Nas últimas eleições

presidenciais, como aconteceu em praticamente toda a Rússia, os

candidatos apoiados por Vladimir Putin arrasaram, incluindo no Donbass.

Há muitas explicações para este facto. Uma delas é que ninguém quer

mudar de presidente a meio de uma guerra e a outra é que há de facto

muita gente que defende a intervenção russa no Donbass.

O apoio à intervenção da Rússia pode ser entendida como um apoio

ao regime de Putin ou é um caso de interesses confluentes? Os

separatistas garantem a independência e os grandes

poderes económicos russos ganham acesso àquela que era a região

mais industrializada da Ucrânia

Censura: Pavlo Sadokha lidera campanha para proibir livro de Bruno

Carvalho

<https://www.abrilabril.pt/nacional/censura-pavlo-sadokha-lidera-

campanha-para-proibir-livro-de-bruno-carvalho>

Recordemos que os comunistas russos já tiveram diversos choques com as

autoridades russas. Para além das questões económicas, houve militantes

comunistas detidos em manifestações. A forma de regime também é

questionada no sentido em que os comunistas russos, aos quais se

juntaram os comunistas de Donetsk e Lugansk, defendem um regresso ao

modelo soviético.

Há, certamente, contradições entre as forças que apoiam a intervenção

militar e diferentes visões sobre como o conflito deve ser resolvido.

Independentemente de estarmos de acordo ou não, a questão central

apresentada pelos comunistas russos é a da necessidade de derrota do

fascismo na Ucrânia e, naturalmente, a ilegalização dos comunistas

ucranianos, e agora de praticamente toda a oposição, tem peso nessa

análise.

Dos comunistas do Donbass com quem contactaste, qual era a posição

deles em relação à Rússia de Putin (abstraindo-nos, um pouco,

sobre toda a questão da invasão militar)

Vladimir Putin defende uma economia de mercado com alguma intervenção do

Estado. Os comunistas defendem uma economia planificada. Há também

visões distintas sobre como se deve organizar a sociedade.

Contudo, recordo que o presidente russo habilmente soube recuperar e

valorizar a memória do passado soviético, sobretudo na preservação dos

símbolos e dos monumentos, abdicando de confrontar uma história que é

querida para uma parte substancial da população. Depois do desastre dos

anos 90, com uma economia em colapso e com um presidente que abdicou da

sua soberania, os russos parecem apostar na estabilidade económica e na

preservação das suas fronteiras.

Dizes, a certo ponto, que não pertences a lado nenhum. É um

contraste grande com a realidade no Donbass, onde tanto a

população como alguns dos combatentes internacionais estão imersos

numa luta de morte pelo direito a pertencer ao seu lugar

Mesmo que permaneça essa sensação de não pertencer a lado nenhum e ao

mesmo tempo ser de todo o lado, ter um lugar donde se é também é um

direito. Respeito muito a luta dos povos pela sua independência e

autodeterminação e muitos desses combatentes estrangeiros acabaram por

encontrar naquela luta e naquela terra o seu espaço. Foram recebidos de

braços abertos por quem combatia e acabaram por obter a nacionalidade

por parte das autoridades separatistas. Faz lembrar o título do enorme

livro do jornalista Joseph North, /Nenhum Homem é Estrangeiro/ [/No Men

Are Strangers/, de 1958]

A luta que se trava no Donbass está muito longe de ser meramente

uma disputa de territórios. Como mencionas n'A Guerra a Leste, há

um confronto grande em termos de toponímia: Bakhmut mudou de nome

para Artyomovsk em 1924, homenageando o revolucionário

bolchevique Fyodor Sergeyev (Artyom). Voltou a mudar com a leis de

descomunização de Poroshenko, em 2016. A recente conquista da

cidade ditou a recuperação do nome soviético: Artyomovsk. No

terreno, o confronto é muito ideológico?

«Respeito muito a luta dos povos pela sua independência e

autodeterminação e muitos desses combatentes estrangeiros acabaram

por encontrar naquela luta e naquela terra o seu espaço.»

Eu não diria que isso é sempre visível mas está presente. As tropas

russas classificam o inimigo de fascista e essa é uma escolha que revela

uma opção ideológica. Uma das consignas mais comuns no Donbass, mesmo

que praticamente todos só saibam falar apenas russo, é «no pasarán»,

repetindo aquilo que aprenderam dos combatentes estrangeiros inspirados

na guerra civil de Espanha.

Há bandeiras imperiais russas, bandeiras nacionalistas, bandeiras

soviéticas, bandeiras religiosas. Do outro lado, nas minhas visitas às

posições conquistadas às forças ucranianas encontrei simbologia neonazi

em bandeiras, em murais, em autocolantes, também propaganda

nacionalista. Há batalhões neonazis a combater pela Ucrânia que envergam

todo o tipo de parafernália fascista. Aqui incluo estrangeiros,

incluindo portugueses. Mas há ainda, sobretudo nas zonas mais mineiras e

industriais, o culto do trabalho e do operariado, herança soviética.

Foi morto (poucos dias antes desta entrevista), o norte-americano

«Texas», de Austin, nos EUA (que se juntou, após 2014, ao lado

separatista) alegadamente por militares russos. Referes os

encontros que tiveste com ele nesses oito meses. No final do livro

destacas ainda a morte, em combate, do colombiano Alexis Castillo.

O que estas pessoas procuraram no Donbass?

Tanto um como outro decidiram partir para o Donbass para combater o

fascismo. As ondas do impacto do massacre de Odessa, na Casa dos

Sindicatos, onde meia centena de manifestantes anti-Maidan morreu

queimada, baleada e espancada, chegaram a todo o mundo.

O Alexis juntou-se às milícias separatistas inspirado pelas Brigadas

Internacionais compostas por antifascistas de todo o mundo que

combateram o franquismo nas trincheiras de Espanha em 1936. Foi contra a

vontade do Partido Comunista dos Povos de Espanha, no qual militava na

época. Aderiu posteriormente ao Partido Comunista de Donetsk.

O «Texas» tinha uma trajectória diferente. Talvez procurasse também a

redenção pessoal. Esteve preso por posse de drogas, tinha servido no

exército norte-americano. Depois contou-me que tinha encontrado o seu

lugar. Era uma personagem muito peculiar. Houve outros tantos que caíram

em combate. E na minha última viagem conheci um combatente brasileiro,

que ascendeu a capitão do exército russo, de alcunha «MacGyver».

«Num jardim, em frente a uma escola, há várias sepulturas

improvisadas. Numa das covas abertas, a espera de um cadáver, há

uma placa: este lugar já está reservado». Há uma geração inteira

de jovens e crianças que só conheceram a guerra, que dura já há 10

anos. Reparaste nalgum impacto desta realidade na juventude?

Quem tem agora 20 anos, tinha 10 quando a guerra começou. E se tem 20

anos, a não ser que esteja a estudar, está a combater na linha da

frente. É uma absoluta falta de perspectiva de vida.

Conheço muitos que optaram por partir para a Rússia e começar a vida num

lugar onde há alguma esperança. As aulas são à distância há cerca de

dois anos, os órfãos foram transferidos para territórios seguros dentro

da Rússia, as brincadeiras na rua são sempre limitadas.

Vi corpos de crianças em pedaços, famílias desfeitas. Da última vez, um

só bombardeamento ucraniano atingiu uma casa no bairro de Petrovsky onde

morreram três irmãos pequenos. A mãe já tinha perdido o marido na guerra

e agora perdeu todos os filhos numa única noite. Ficou sem casa. É este

o grau de barbárie.

Acompanhaste, primeiro, a destruição e, meses depois, o início do

processo de reconstrução de Mariupol. Na tua primeira visita,

quando chegaste perto de Azovstal, presenciaste o enterro de civis

nos canteiros da cidade. Foi a tua experiência mais violenta nos

oito meses no Donbass?

Foi a experiência mais intensa porque foram dias seguidos de combates

comigo nas ruas a absorver tudo o que via. Nunca tinha estado num

cenário deste tipo. Havia mortos enterrados em qualquer lado mas também

havia mortos nas ruas, nas praias, dentro de edifícios. Depois

acompanhei a trasladação de muitos desses cadáveres para cemitérios nos

arredores. Mas diria que um dos dias mais duros foi em Donetsk quando um

bombardeamento das forças ucranianas provocou a morte de mais de uma

dezena de civis numa praça movimentada da cidade.

Ainda em Mariupol, relatas o momento em que mandaste uma mensagem

a uma familiar de uma senhora na cidade, avisando-a de que a mesma

estava viva. Estamos um pouco habituados, no Ocidente, a pensar

nos jornalistas como fotógrafos da /National Geographic/, que não

devem intervir com os sujeitos que observam.

«As minhas reportagens televisivas podiam não ser fartas em

qualidade estética mas a vontade e o empenho em fazer o melhor

jornalismo possível estavam lá.»

Naturalmente, a guerra não pode ser um jardim zoológico. Há situações em

que não podemos ser meros espectadores. E esta era uma delas. Fiz bem

mais do que isso. Com outro camarada jornalista, salvámos a perna de uma

mulher vítima de uma mina anti-terrestre colocada pelas forças

ucranianas fazendo-lhe um garrote. Trata-se do mais elementar dever de

ajudar o próximo em situações de desastre. Com isso não estava a tomar

partido de ninguém ou a ajudar alguma das forças militares. Estava tão

somente a ajudar civis.

«Éramos um pouco piratas». A certa altura, acabas por imprimir uns

papeis a dizer PRESS e colas no material em segunda-mão que

encontras. Este jornalismo improvisado, sem meios e agarrando as

oportunidades à medida que vão surgindo (como fazes várias vezes

ao longo dos teus oito meses de trabalho) consegue ir mais longe

do que o jornalismo tradicional, que estaciona os repórteres em

hotéis longe da frente?

Trata-se mais de vontade do que de capacidade. De facto, um jornalista

de uma grande estação televisiva de um país como os Estados Unidos pode

viajar num carro blindado com seguranças privados e toda uma equipa que

o assessora na produção das reportagens. Mas, ainda assim, não havia

nenhum daquele lado.

Com os nossos parcos recursos, apesar de haver naturalmente dinheiro

envolvido porque não é barato arranjar um condutor, e é justo que assim

seja porque aquela gente está a arriscar-se como nós, procurávamos estar

onde estavam os acontecimentos. Éramos muito atrevidos, digamos assim.

As minhas reportagens televisivas podiam não ser fartas em qualidade

estética mas a vontade e o empenho em fazer o melhor jornalismo possível

estavam lá.

Foi essa qualidade do Donbass, de lugar pária, que atraiu este

«jornalista outsider»? Habituado a estar no outro lado, nos

bairros de Caracas, em áreas controladas pelas FARC, juntos dos

independentistas bascos e agora nas regiões separatistas da Ucrânia

Sem dúvida. Eu gosto de dar voz a quem não tem voz.

Oito meses no Donbass depois, ainda acreditas que «o Jornalismo

deve servir para fazer do mundo um lugar melhor»?

Independentemente do estado actual do jornalismo, continuo a acreditar

que deve servir para fazer do mundo um lugar melhor. Para morder os pés

dos poderosos e denunciar injustiças. Para dar aos cidadãos toda a

informação que precisam para construir as suas opiniões e posições em

absoluta liberdade.

Em

ABRIL ABRIL

https://www.abrilabril.pt/cultura/bruno-carvalho-ha-situacoes-em-que-nao-podemos-ser-meros-espectadores

1/5/2024

La reunión semestral del FMI y el Banco Mundial comienza esta semana. Las agencias y sus invitados discutirán el estado de la economía mundial y los desafíos que se avecinan y presentarán soluciones políticas. Al menos esa es la idea.

Kristalina Georgieva, directora general del FMI, acaba de ser reelegida para otro mandato de cinco años sin oposición. Al presentar la convocatoria de la reunión, describió cómo el FMI ve la economía mundial en 2024 y para el resto de esta tercera década del siglo XXI. Ofreció un análisis triste. Lo que nos espera es una "década poco activa y decepcionante". De hecho, "sin una corrección de rumbo, estamos... dirigiéndonos hacia unos años veinte sosos". Sus comentarios fueron previos a la publicación de las últimas Perspectivas Económicas Mundiales del FMI, incluido su pronóstico a largo plazo para la economía mundial.

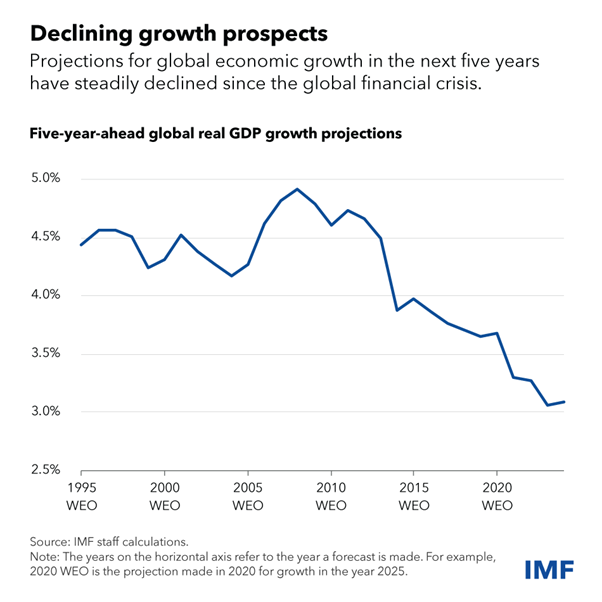

Exige una lectura sobria. Permítanme citar: "Con varios vientos en contra, las perspectivas futuras de crecimiento también se han agriado. El crecimiento global se ralentizará a poco más del 3 por ciento para 2029, según las proyecciones de los cinco años anteriores. Nuestro análisis muestra que el crecimiento podría caer aproximadamente un punto porcentual por debajo del promedio anterior a la pandemia (2000-19) a finales de la década. Esto amenaza con revertir las mejoras en los niveles de vida, y la desigualdad de la desaceleración entre naciones más ricas y más pobres podría limitar las perspectivas de convergencia en ingresos globales".

"Un escenario persistente de bajo crecimiento, combinado con altas tasas de interés, podría poner en riesgo la sostenibilidad de la deuda, restringiendo la capacidad del gobierno para contrarrestar las desaceleraciones económicas e invertir en bienestar social o iniciativas ambientales. Además, las expectativas de un crecimiento débil podrían desalentar la inversión en capital y tecnologías, posiblemente profundizando la desaceleración. Todo esto exacerbado por los fuertes vientos en contra de la fragmentación geo-económica y las políticas comerciales e industriales unilaterales perjudiciales".

El principal impulsor del crecimiento de la producción mundial es el aumento de la productividad de la mano de obra y se ha desacelerado. Y "es probable que continúe disminuyendo, empujada por desafíos como la creciente dificultad de conseguir avances tecnológicos, el estancamiento de logros educativos y un proceso más lento para que las economías menos desarrolladas pueden ponerse al día con las más desarrolladas".

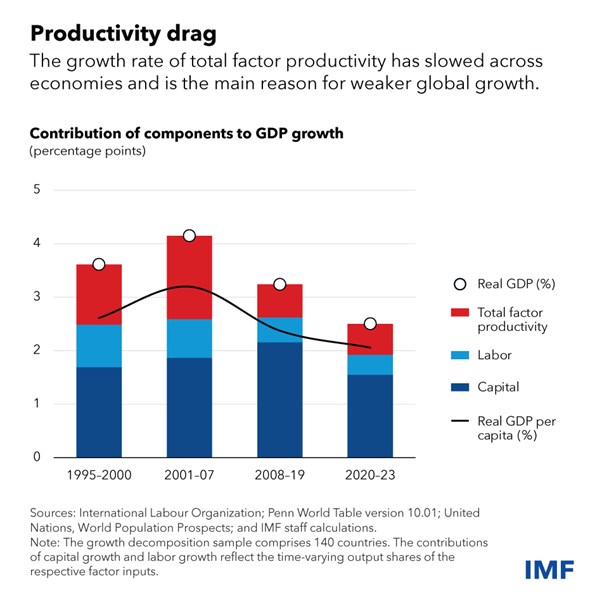

El FMI está dejando muy claro que el modo de producción capitalista no está logrando aumentar la productividad, esencial para satisfacer las necesidades sociales de 8 mil millones de seres humanos. ¿Y por qué? Primero, porque la innovación se está desvaneciendo. En la teoría economica convencional, esto se mide por lo que se llama la productividad total de los factores (TFP), la tasa de productividad que no se puede explicar por la inversión en medios de producción o en el empleo de mano de obra; es un residuo para completar el nivel total de productividad. En esta década, el crecimiento global de la TFP se ha ralentizado a su ritmo más bajo desde la década de 1980.

El FMI también está diciendo que no invertir lo suficiente en lo que a los economistas capitalistas les gusta llamar "capital humano" no ha permitido ninguna mejora en la capacitación de la fuerza de trabajo mundial. Y lo que es más interesante, el FMI admite que la brecha entre las economías capitalistas ricas y técnicamente más avanzadas (el bloque imperialista) y la periferia pobre y menos avanzada, donde vive el 80% de la humanidad, no se está reduciendo en absoluto, contrariamente a las continuas afirmaciones de muchos estudios económicos convencionales.

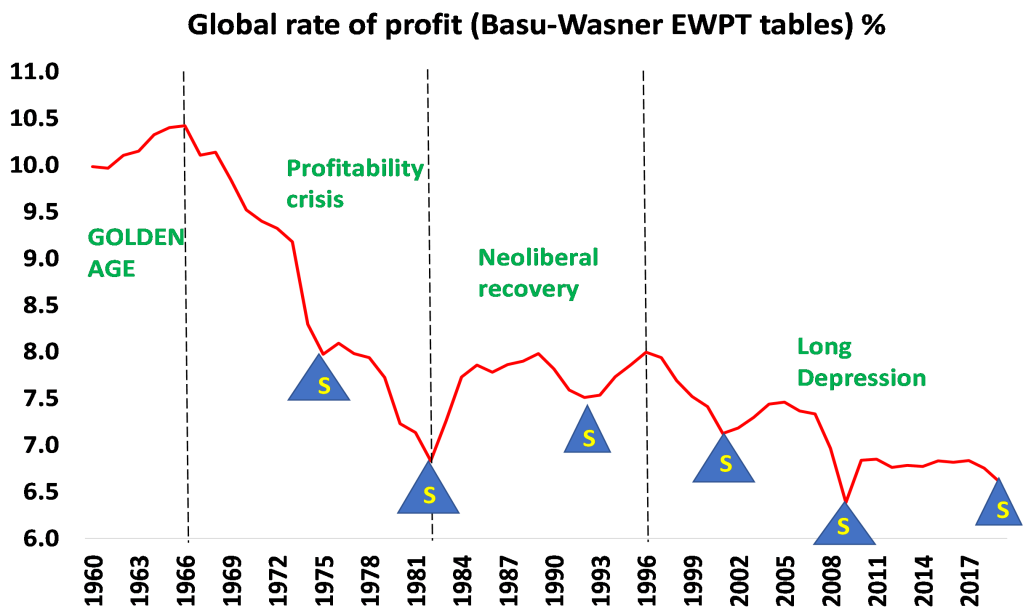

La expansión de la economía mundial se ha desacelerado particularmente desde el final de la Gran Recesión de 2008-9, dice el FMI, haciéndose eco de mi propio análisis de lo que he llamado la Larga Depresión en las principales economías capitalistas.

En particular, la inversión empresarial, el principal motor del crecimiento económico en las economías capitalistas, "ha caído después de 2008, y en 2021 cayó alrededor del 40 por ciento en relación con su tendencia anterior a la crisis financiera global". ¿Y cuál es la razón de este declive? El FMI dice: "desde 2008, el q de Tobin, un indicador de las expectativas futuras de productividad y rentabilidad de las empresas, ha disminuido entre un 10 y un 30 por ciento de media, lo que contribuye a la mayor parte de la disminución de la inversión señalada tanto en las economías de mercado avanzadas como en las emergentes". Esta es una forma indirecta de decir que el crecimiento de la inversión por parte de las empresas capitalistas se ha ralentizado porque no han obtenido los niveles de rentabilidad que esperaban, como muestra el siguiente gráfico.

Por lo tanto, la desaceleración del crecimiento del PIB real mundial, según el FMI, se reduce a: 1) la desaceleración del crecimiento de la fuerza de trabajo disponible en el mundo, que se prevé que caiga a solo el 0,3 % al año; 2) la inversión empresarial estancada; y 3) el debilitamiento de la innovación. A finales de esta década (y esto no supone una caída global importante, como se sufrió en 2008 y 2020), el crecimiento global caerá al 2,8 % anual por primera vez desde 1945.

¿Cuáles son los componentes de esta segunda década de desaceleración depresiva según el FMI? El factor principal hasta ahora ha sido que los "recursos" se han "asignado mal". Lo que el FMI quiere decir es que el sistema de libre mercado no está asignando los medios de producción, innovación tecnológica y oferta de mano de obra a los sectores que mejoran la productividad. Esa mala asignación está causando la perdida de 1,3 % de puntos de crecimiento global anual, estima el FMI. El FMI no lo dice, pero cuando la inversión capitalista se dedica cada vez más a la especulación financiera e inmobiliaria, el gasto militar, la publicidad y el marketing, etc., no es sorprendente que haya una "mala asignación" de recursos que frene el crecimiento de la productividad.

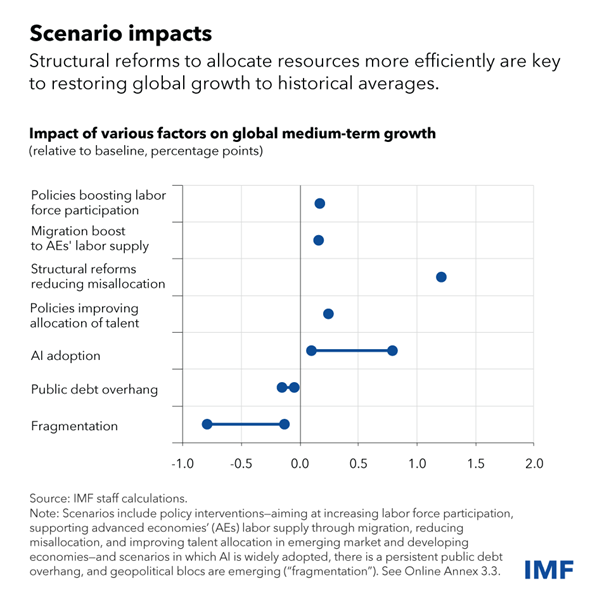

El otro factor perjudicial para el crecimiento futuro que el FMI identifica es la "fragmentación" del comercio y la inversión mundiales, a medida que las principales potencias económicas avanzan hacia el proteccionismo, los aranceles, las prohibiciones de las exportaciones y las operaciones comerciales; y las potencias imperialistas lideradas por los Estados Unidos buscan debilitar y estrangular a aquellos países que no "remolcan" al resto, como Rusia y China. Según el FMI, la ruptura del "libre comercio" anteriormente globalizado en bloques competidores reducirá el crecimiento global anual en 0,7% puntos.

¿Qué hacer? Después de su triste análisis del futuro, el FMI propone resolver los problemas a través de una mayor participación laboral (que las mujeres vayan a trabajar) y más inmigración (ver mi reciente artículo), pero sobre todo gracias al paquete habitual de medidas económicas convencionales: "competencia en el mercado, apertura comercial, acceso financiero y flexibilidad del mercado laboral", es decir, más libre circulación de capitales (reducción de la regulación) y un recorte de los derechos laborales (llamado "flexibilidad"). El FMI realmente está diciendo que la receta es aumentar la rentabilidad explotando más a la mano de obra y permitiendo que el gran capital se mueva libremente por todo el mundo. El FMI ha propuesto tales medidas casi todos los años con pocos resultados.

En cuanto a la IA, el FMI dice: "el potencial de la IA para aumentar la productividad laboral es incierto, pero también potencialmente sustancial, lo que posiblemente sume hasta 0,8 puntos porcentuales al crecimiento global, dependiendo de su adopción e impacto en la fuerza de trabajo". Depende de muchas cosas entonces.

Las previsiones de crecimiento del PIB real no revelan lo que está sucediendo con la desigualdad de ingresos y riqueza dentro del agregado promedio. Pero en su nueva defensa de la "economía inclusiva", el FMI comenta: "la desaceleración del crecimiento a medio plazo podría afectar negativamente la desigualdad de los ingresos globales y la convergencia entre los países. Un entorno de crecimiento más lento hace que sea difícil para los países más pobres ponerse al día con los que son más ricos. Un crecimiento más lento del PIB también puede conducir a una mayor desigualdad, reduciendo el bienestar medio". Así es.

¿Se ampliará o reducirá la desigualdad en el resto de esta década? El FMI responde: "Dependiendo del índice analizado, no habrá o solo ocurrirá una modesta recuperación esperada a medio plazo. Las pequeñas mejoras en la desigualdad dentro del país no son suficientes para compensar la desaceleración esperada en la convergencia de la desigualdad entre países". Así, el FMI concluye: "La desaceleración del crecimiento tiene implicaciones sombrías para la distribución de los ingresos entre los países, de los ingresos globales o de una medida de bienestar más general". Cree que la IA empeorará la desigualdad y "en la medida en que otros factores, como la fragmentación geo-económica, empeoren la distribución de los ingresos entre países, es probable que empeoren la desigualdad global y la distribución del bienestar, a menos que mejoren significativamente la distribución de los ingresos dentro de los países y otras dimensiones del bienestar, como la esperanza de vida".

A principios de esta década, justo después de que la crisis pandémica golpeara al mundo, se habló con optimismo de una repetición de los "alegres años veinte" del siglo XX, que la economía estadounidense supuestamente experimentó después de la epidemia de la llamada gripe española de 1918-19. Esa calificación de la década de 1920 siempre fue una exageración, incluso en los EEUU; mientras que en Europa hubo una depresión grave. Y los "alegres años veinte" dieron paso a la Gran Depresión de la década de 1930. Pero ahora ya no se habla de un largo auge, incluso si se incorpora algún posible aumento de la productividad de la IA. Ahora de lo que se habla es de los "sosos años veinte" (Tepid Twenties), en el mejor de los casos.